Articolo redatto da Damiano Perini per la rubrica collegArti in occasione dell'incontro, curato da Sonia Cavicchioli, con Giovanni Maria Fara nel contesto de "I mercoledì di Santa Cristina".

14 marzo 2018

Albrecht Dürer e la «heimlicher perspectiua». Un'indagine alle fonti

Conferenza di Giovanni Maria Fara

Damiano Perini

Albrecht Dürer non è stato solo pittore e incisore, non solo un artista tra i più rilevanti del Rinascimento tedesco a cavallo tra Quattro e Cinquecento; ma anche un importante teorico e trattatista, tanto lucido quanto versatile da occuparsi parimenti di geometria, architettura, e studio delle proporzioni umane. Questi interessi, non marginali per la sua carriera, si sono sviluppati a partire dal secondo viaggio italiano tra Venezia, Bologna e Ferrara, grazie alle conoscenze acquisite frequentando i colti ambienti di questi centri, allora in pieno fermento umanistico.

Questo è stato il tema affrontato durante il settimo appuntamento dei Mercoledì dell’Arte di Santa Cristina, tenutosi in Aula Magna il 14 marzo scorso. Protagonista dell’incontro, introdotto da Sonia Cavicchioli, è stato Giovanni Maria Fara, il massimo conoscitore italiano delle fonti dureriane, che ha offerto al pubblico bolognese un’esposizione chiara nonostante l’argomento complicato, e coinvolgente malgrado l’inusualità dei temi.

Giovanni Maria Fara, forte della sua competenza, è riuscito a dare un’immagine nitida del Dürer teorico dell’arte e della scienza, ricostruendo, insieme alla figura a tutto tondo del personaggio, la cerchia intellettuale a lui vicina (Cosimo Bartoli, Luca Pacioli, Fra Giocondo, Giovanni Tacuini, Bartolomeo Zamberti per citare alcuni nomi).

Giovanni Maria Fara ha aperto la conferenza con una metafora: «interessarsi di Dürer in Italia è un po’ come sciare in Arabia Saudita: io sono quindi il migliore sciatore dell’Arabia Saudita». Nel corso della sua carriera, infatti, ha dedicato numerose ricerche e pubblicato importanti saggi sulla documentazione storica di e riguardo a Dürer.

Cito tra le pubblicazioni più importanti, che toccano comunque temi affrontati durante la conferenza: Albrecht Dürer teorico dell’architettura. Una storia italiana (Olschki, 1999), in cui emerge l’interesse dell’artista-architetto per le fortificazioni militari (e per il Filarete di Sforzinda); Albrecht Dürer. Originali, copie, derivazioni (Olschki, 2007), monumentale inventario generale delle stampe conservate presso il Gabinetto degli Uffizi; Albrecht Dürer. Lettere da Venezia (Electa, 2007), intima corrispondenza con il giurista e umanista norimberghese Willibald Pirckheimer; Albrecht Dürer nelle fonti italiane antiche 1508 – 1686 (Olschki, 2014), imponente manuale, frutto di anni di ricerca, «lavoro e accumulo», come sostiene l’autore nella premessa, centralizzato sulla scansione in ordine cronologico delle fonti italiane su Dürer, che va dalle lettere indirizzate al già citato Pirckheimer del 1508 e, passando dal Vasari delle Vite, arriva sino alla biografia del 1686 di Filippo Baldinucci, che «segna uno spartiacque nella ricezione italiana» del Dürer stesso.

È proprio in riferimento a Pirckheimer che Giovanni Maria Fara entra nel cuore della dissertazione, perché è a lui che è dedicata la fondamentale lettera scritta da Dürer nell’ottobre del 1506, in cui dichiara di volersi recare a Bologna per imparare l’arte della «prospettiva segreta», che ha dato il titolo alla conferenza. Da quando è stato pubblicato questo documento, nel 1781, si sono effettuate ricerche al fine d’identificare l’ignoto maestro da cui Dürer avrebbe ottenuto importanti insegnamenti per il suo futuro di artista.

La lettera, ora a disposizione nel libro Lettere da Venezia, permette di dare uno spaccato dell’intima quotidianità dell’artista al culmine della sua carriera pittorica (la Festa del Rosario è datata per l’appunto in quell’anno), coerente con le proprie opere figurative. Non altrettanto può dirsi, per esempio - come Vasari (Vite, 1568) racconta - del Pontormo, contemporaneo di Albrecht Dürer. Pare, infatti, che Pontormo tenesse come riferimento (anche) le stampe su Durer a tal punto da «imitare quella maniera», cercando per i propri disegni «quella prontezza e varietà che avea dato loro Alberto». Ma, contrariamente a lui, non può non apparire lampante lo squilibrio tra le elaborate evoluzioni dei suoi dipinti e il suo diario, caratterizzato da un minimalismo proto-carveriano («martedì feci in casa non so che»; «adì 7 desinai e cenai con Bronzino, e la sera si sentì male»; e via dicendo).

Nelle lettere di Dürer tradotte da Giovanni Maria Fara, che rappresentano anch’esse una sorta di diario, questa divergenza non si trova. Nel descrivere le sue giornate e il suo lavoro l’artista è prolisso, profondo: racconta, narra, si dilunga («…ho una tale folla d’italiani intorno che talvolta devo nascondermi…», «… i gentiluomini mi vogliono bene, meno i pittori…»), è affettuoso con i cari («…mi raccomando a voi e vi raccomando a mia madre…», «…mi ha molto meravigliato che non mi ha scritto da così tanto tempo…»), non nasconde la sua fede cristiana ricorrendo spesso a formule come «con l’aiuto di Dio» o «Dio volendo» (manifestando a un certo punto la necessità di doversi confessare prima della «Domenica Bianca»; lettera del 28.02.1506). Si mostra deferente (i «vi presento i miei omaggi» e i «dichiaro la mia devozione» ricorrono in quasi tutti gli incipit), arrivando in certi casi anche al patetico («…fatemi per caso sapere se non sia per caso morto qualche vostro amore…»). È interessante notare, come ha fatto Giovanni Maria Fara, che nell’originale ci sono parti in volgare veneto «miste a calchi dal latino».

L’utilizzo di venetismi è presente anche nel primo confronto che ci viene proposto: il foglio, estratto dal codice conservato alla British Library, in cui sono illustrati in modo schematico due timpani, l’uno soprapposto all’altro, con l’intenzione di dare una lettura dureriana che vada oltre il solo paragone con Giovanni Bellini e la loro «reciproca ammirazione competitiva» con la quale è sempre stato letto il soggiorno di Dürer. È probabile, invece, che l’artista fosse a conoscenza dell’architettura veneziana del tardo XV secolo. Le annotazioni riportate accanto a questi due disegni non sono scritte in un’unica lingua, ma sfruttano sia il tedesco antico per la spiegazione sintetica delle costruzioni geometriche, sia il volgare veneziano per il lessico delle singole parti architettoniche, perché hanno maggior concretezza. Un lessico però in formazione, appreso nelle botteghe, e scritto forse sotto dettatura (il ‘cornison’, ad esempio, che indica il cornicione diventa il «cornisan»).

Giovanni Maria Fara ha esposto con una semplicità disarmante tortuose relazioni, sottili intrecci tra manoscritti, traduzioni, chiose, edizioni; tra tipografi, editori, umanisti ed artisti della Venezia d’inizio Cinquecento. Su due questioni in particolare, però, ha posto un marcato accento: in primo luogo, Dürer concepì la stesura di un’opera «globale» che contenesse geometria, architettura e studio delle proporzioni solamente dopo il rientro in Germania dal viaggio a Venezia e Bologna; in secondo luogo, non andò mai né a Roma né a Firenze.

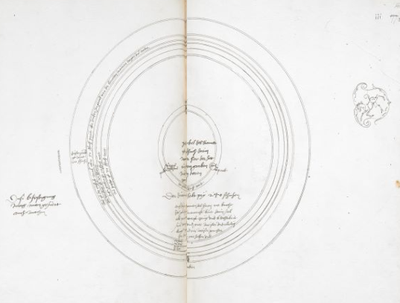

Dunque, solo dopo il ritorno dall’Italia il maestro tedesco si convinse a occuparsi di teoria artistica: già dagli scritti del 1512 s’intuisce in Dürer l’idea di un’unica e completa opera teorica, «universale» nell’accezione umanistica, che comprendesse geometria euclidea, prospettiva, proporzioni del corpo umano, riflessioni sull’architettura, teoria delle ombre e dei colori; esistono due indici autografi alla British Library che attestano il progetto in gestazione. Un progetto però abortito per la vastità e la complessità dei temi, difficilmente unificabili in un solo testo.

Dürer riuscì a scrivere però tre trattati separati, divisi per argomento, che pubblicò solamente al termine del viaggio nei Paesi Bassi: uno sulla geometria nel 1525 (Underweysung der Messung), uno «inatteso» (Panofsky) sulle fortificazioni, cioè di architettura militare nel 1527, e, grazie alla pubblicazione postuma nel 1528 da parte di Pirckheimer (che scrisse anche l’epitaffio per la tomba di Dürer) uno sulla costruzione in due dimensioni del corpo umano, il Vier Bücher von menschlicher Proportion, un «almanaccare faustiano delle proporzioni» (Warburg). Il risultato è che una rinnovata valutazione dei disegni eseguiti tra il 1506 e il 1507 (periodo del soggiorno veneto), mediata dalla conoscenza di questi scritti, offre un panorama ancor più preciso e multiforme del lavoro di Albrecht Dürer svolto a Venezia.

La questione successivamente ribadita da Giovanni Maria. Fara è che, al contrario di come si trova scritto ancora in qualche testo, Albrecht Dürer non si recò mai più a sud di Bologna. Durante la mostra monografica, allestita alle Scuderie del Quirinale del 2007, venne esposto il Cristo tra i dottori (oggi al museo Thyssen) che riportava nell’etichetta sulla cornice il riferimento all’eventuale origine romana, ma per Giovanni Maria Fara questo non prova assolutamente la presenza dell’artista a Roma, in quanto l’opera è, dal punto di vista stilistico, un quadro «intimamente veneziano».

Anche se nel corso del Novecento sono stati trovati sul mercato antiquario due nuovi disegni di mano autentica di Dürer, firmati con il noto monogramma accompagnato dall’inciso F[ECIT] ROMAE questi, secondo Giovanni Maria Fara, non hanno dimostrato la tappa romana, ma semplicemente l’appartenenza delle due opere - effettivamente documentata dal 1636 - alla collezione Barberini. E chiude la questione: «non riesco a trovare, nella produzione degli oltre mille disegni di Dürer conservati, nessun elemento di derivazione o di conoscenza della Roma degli inizi del Cinquecento».

La conferenza si è rivelata una sorta di resoconto del lavoro di Giovanni Maria Fara, un lavoro di ricerca alle fonti, di «dissodamento» - come afferma Sonia Cavicchioli - di un tema talvolta trascurato, minimizzato, se non addirittura dimenticato, e che per i risultati raggiunti consente di avvicinare l’autore ai vari Moritz Thausing, Heinrich Wölfflin ed Erwin Panofsky, coloro che hanno scritto le principali monografie su Albrecht Dürer.

La conferenza ha permesso, inoltre, di approfondire la conoscenza di un artista da una parte molto noto per la qualità delle incisioni, la precisione del naturalismo di certi suoi acquerelli, l’icasticità degli autoritratti, la maestosità dei dipinti, la profondità e l’ermetismo dei contenuti (apocalisse, melanconia). Ma di cui, d’altra parte, è meno conosciuto il fervore intellettuale, dettato certo da una curiosità tutta umanistica, con cui si è interessato all’arte italiana coeva e a quella prospettiva «segreta» dei maestri rinascimentali, cui credeva come a un dono di emanazione divina, «quasi a una magia di cui gli artisti italiani fossero investiti» (Longhi).